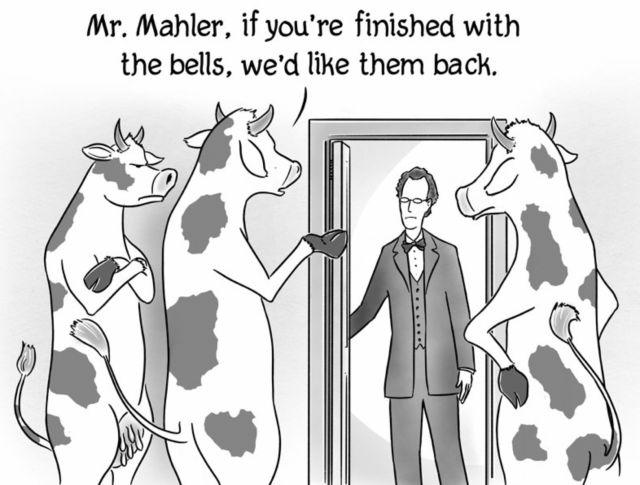

Dans ses orchestrations, Mahler recherchait une précision chirurgicale et palette sonore exceptionnelle. Dans sa Septième Symphonie, chaque groupe d’instruments à bois se décline en pas moins de trois instruments, parmi lesquels le piccolo, le cor anglais et contrebasson. S’y ajoutent une imposante section cordes, une vingtaine de cuivres, des harpes et une mandoline. Enfin, les percussions ne comprennent pas seulement des timbales et une série de percussions « classiques » : Mahler n'hésite pas à faire intervenir aussi des sonnailles et un glockenspiel.

Polyphonie et instrumentation originale

Mais pourquoi Mahler exige-t-il un orchestre d'une telle taille ? Pour le compositeur américain du XXe siècle Aaron Copland, Mahler était en avance sur son époque sur deux points : d’une part par la nature polyphonique affirmée de ses textures musicales et d’autre part par l’originalité de son instrumentation. Ces deux aspects sont en fait étroitement liés. Chez Mahler, l’instrumentation alimente tout autant la polyphonie que celle-ci nourrit l’instrumentation. Mahler s'inscrit ici dans l'ancienne tradition polyphonique sublimée par Bach, qui était pour lui un modèle, mais la polyphonie est ici exacerbée, à la mesure d'un orchestre romantique. L’effectif orchestral énorme mobilisé par Mahler donne au compositeur toute la latitude pour répartir les lignes et les motifs musicaux entre différents instruments ou combinaisons d’instruments. Cette approche se traduit par une incroyable myriade de sonorités orchestrales et une grande transparence polyphonique. Mahler confie aussi des mélodies à des instruments souvent moins mis à contribution pour l'exécution de matériel mélodique.

Beethoven réorchestré

Mahler estimait que seule l’imposant orchestre symphonique wagnérien pouvait restituer le maximum de couleurs de l’arc-en-ciel musical. Dans l’une de ses lettres, Mahler évoque sa vision de l’histoire de la musique. Il y voit une progression : avant Beethoven, le paysage musical était dominé par une musique de chambre primitive convoquant des émotions simples. Beethoven marque l’avènement d’une ère nouvelle, dans laquelle les transitions et les conflits entre diverses émotions jouent un rôle central. Cette vision nécessitait une palette de timbres plus riche et partant, un effectif orchestral croissant ainsi qu’une notation plus spécifique. Il suffit de lire les partitions de Mahler pour voir qu’il fait savoir ce qu'il souhaite avec une précision quasiment chirurgicale, à grand renfort d’annotations détaillées.

Empreint de cette vision de l’histoire de la musique, Mahler s’est ainsi lancé dans l’arrangement d’œuvres d’autres compositeurs. Il a ainsi réorchestré l’intégralité des symphonies de Beethoven et de Schumann. Il était en effet convaincu qu’un effectif orchestral plus important permettait de mettre au jour des strates musicales jusqu’ici enfouies. Il est vrai que du temps de Beethoven, les possibilités des cuivres étaient encore limitées. Mahler a donc réécrit certaines parties confiées aux cuivres. Ses interventions ne se limitent toutefois pas aux techniques de jeu. Dans son réarrangement de la Neuvième Symphonie de Beethoven, Mahler libère ainsi les bassons de leur fonction de basse. Dans plusieurs passages, leur fonction devient plus mélodique. Dans ses propres compositions aussi, Mahler privilégie la ligne musicale au détail harmonique.

Un culte de la laideur ?

Le public contemporain est habitué aux sonorités orchestrales de Mahler, mais pour les mélomanes aux alentours de 1900, son approche de l’orchestration avait quelque chose de révolutionnaire. Un critique de l'époque a ainsi qualifié de « culte de la laideur » cette nouvelle musique orchestrale. L’idiome musical de Mahler était à ce point différent qu’il a contribué en partie à l’accueil parfois mitigé réservé à sa musique. Par son traitement sophistiqué et tout en finesse de l’instrumentation, Mahler a cependant influencé l’exécution orchestrale de ses successeurs. On peut ainsi voir en lui un précurseur de la « Klangfarbenmelodie » qu’on retrouve entre autres dans la musique de Schönberg.

Mahler est aussi un des premiers compositeurs à avoir utilisé volontairement des indications dynamiques précises. Lorsque l’ensemble de l’orchestre attaque forte un passage bruyant, les instruments puissants couvrent les instruments par nature plus discrets. C'est donc avec une précision extrême que Mahler indique la dynamique appropriée pour chaque instrument, avec aussi l'idée d'influencer le timbre.

Avant de se consacrer exclusivement à la musique, Pieter Bogaert a étudié la physique à Cambridge et Oxford. Aujourd’hui, il poursuit une carrière de pianiste solo et dans des ensembles de musique de chambre. Il a également une grande passion pour l’art du lied et écrit de textes musicologiques.

Le Belgian National Orchestra et le chef d'orchestre Antony Hermus interprètent la Septième Symphonie de Mahler le 18 octobre. Réservez vos billets ici.

Ou découvrez d'autres concerts de la série Mahler par le Belgian National Orchestra, La Monnaie et Bozar.